血液検査

採血した血液を自動血球計算機、血液生化学自動分析装置、血液ガス測定装置、遠心分離機、顕微鏡などを用いて調べます。

血液検査だけで全てがわかるわけではありませんが、血液検査の複数の項目を組み合わせたり、他の検査結果を加えて検討することは、疑わしい病気を推測・診断するためには大変有用です。また、栄養状態や貧血・炎症の有無といった体の状態に関しても情報が得られるので、健康診断や麻酔前検査でも大いに役立ちます。

院内の検査機器だけでは測定できない検査項目は、検査センターに依頼します。

細胞診検査

体の様々の場所から細胞を採取し、その細胞を顕微鏡を用いて調べる検査です。皮膚や腫瘤など体の表面から細胞を採取することが最も多いので、採取した細胞から標本を作製する機材だけが必要となります。しかし、体の内部から検査材料を採取する場合には、超音波診断装置や内視鏡といった検査機器が必要となる場合があります。

作製した標本を顕微鏡で観察し、細胞の種類、形状、状態などから、炎症の有無や腫瘍性の病変がないかを調べます。

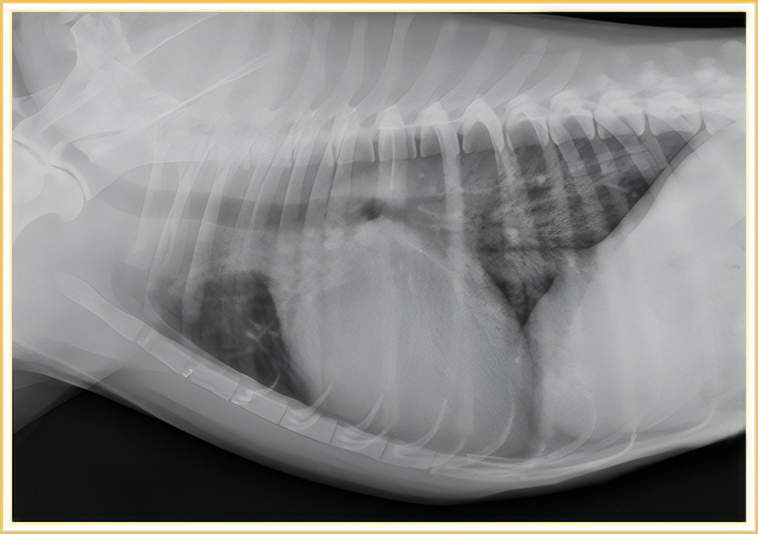

レントゲン検査

X線を照射して、体内の様子を撮影して調べます。

従来は体の中を通過してきたX線をフィルムに照射し、そのフィルムを現像する方法で撮影されていましたが、近年は急速にデジタル化が進んでいます。(当院も開院時はフィルムに現像していましたが、2008年よりデジタル化しました。)

骨や関節からお腹や胸の中の臓器まで、その位置や形・大きさに異常がないかを調べることができます。ただし、どの検査にも得意な分野と不得意な分野があります。たとえば、頭蓋骨に囲まれている脳は、レントゲン検査が不得意な分野といえるでしょう。

超音波診断装置

超音波を使って、心臓や腹部臓器などに異常がないかを探る検査です。

レントゲン検査と超音波検査は、それぞれ得意な分野があるので、組み合わせることで検査の有効性が上がります。

毛刈りの必要がある場合が多く、検査中はじっとしてもらう必要があるため、全くの無侵襲とは言えませんが、検査自体に痛みは伴いません。動物たちへの負担が少なく、有用な検査と言えます。

ドプラ検査といって体の中の血液の動きや組織の動きを計測することにより、さらに多くの情報が得られます。特に循環器の検査では、大変役立っています。

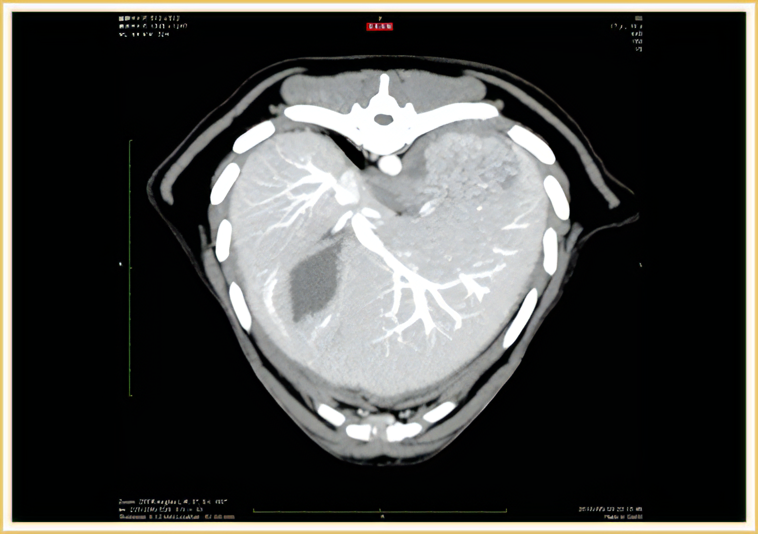

CT検査

X線を照射して、得られた情報をコンピュータ処理、断層画像を構成し、体の中を立体的に評価することが可能です。レントゲン検査に比べて、小さな病巣を発見できたり、病変部の位置や状態の評価をより詳細に、より正確に行えます。

立体的な3D画像をコンピュータ上で構築したり、造影剤という薬剤を使うことで、血管の走行異常や、病変部への血流具合を調べることができるため、より正確な病態の把握に有用で、特に手術前の検査として大変役立っています。

高周波手術装置(電気メス)

高周波を用いて組織を切開、止血を行う手術器具です。様々な条件設定が可能で、組織へのダメージが少なく、高い止血機能を発揮してくれます。 また、ベッスルシーリングシステムといって、特殊な出力モードを用い、組織を熱により凝固する機能があり、血管を縫合糸で結紮するかわりに使用します。血管の結紮回数が多くなるような手術では手術時間の短縮が可能ですし、体の中にできるだけ縫合材料を残さずに手術を行えますので、縫合糸に対する反応により発生する疾患の発生リスクを下げることにもなります。